「CIRCULAR STARTUP TOKYO」は、サーキュラーエコノミー領域に特化したスタートアップ企業の創業を支援するインキュベーションプログラムです。参加者は、循環型経済に関する多様な講義や専門家からのメンタリング、中間・最終発表などを通して、循環型経済の実現に向けた新たなビジネスモデルの構築や成長を試み、最終的には資金調達や社会的インパクトの創出を目指します。

11月22日には、プログラムの一環であるサーキュラービジネスデザイン講義の第1回が行われました。講義のテーマは、「サーキュラーエコノミーとシステムデザイン」。登壇者は、造形構想株式会社・代表取締役の峯村昇吾氏、サークルデザイン株式会社・代表取締役の那須清和氏です。

前半は武蔵野美術大学で研究員として活動しながら自身が立ち上げたデザインファーム「造形構想株式会社」を経営する峯村氏から、「Systemic Design for Responsibility(応答するための、システミックデザイン)」というテーマで、システム全体を捉えたうえで正しく現状把握することの重要性や、複雑な課題に応答するための方法としてのデザインに対する考え方、デザインリサーチの手法などが紹介されました。

後半はサーキュラーエコノミーに特化した発信・企業支援などを行うサークルデザイン株式会社を経営する那須清和氏から、サーキュラーエコノミーの定義や、より筋の通ったビジネスモデルを構築していくための視点についてのお話がありました。

本記事では、その一部を抜粋してレポートします。

※サーキュラービジネスデザイン講義について

サーキュラービジネスデザイン講義は全5回の構成となっており、初回は視点をズームアウトしたうえでシステムデザインについて学び、段階的にビジネスデザイン、サービスデザイン、プロダクトデザインと、徐々に視点をズームインさせていきながら、サーキュラービジネスの構築プロセスを掘り下げていきます。

これまでの解決策はモグラ叩き?システム全体を把握したうえで考える重要性

まずは峯村氏から、「Systemic Design for Responsibility(応答するための、システミックデザイン)」というテーマでお話がありました。

リニアエコノミーからサーキュラーエコノミーへの転換。それは経済の変化であり、つまりは「システミックチェンジ」を意味します。峯村氏はこの前提を共有したうえで、「システミックチェンジを担うには、まず現状のシステムがどうなっているのかを正しく把握することが大事だ」と強調します。

峯村氏「サーキュラービジネスの担い手には、エコシステムがどう循環しているのか、どう循環していないのかといった現状を認識したうえで、『さて、じゃあエコシステム全体をどう改善していこうか?』と考える態度や姿勢が求められています。これは、医師が身体の要件や構造をきちんと理解したうえで現状把握や課題の特定を行わなければ、正しい治療が行えないのと同じです。こうして説明すると当たり前のことのように聞こえますが、実際のところ私たちは、限られたリソースの中でこのような向き合い方をできているとは言えません」

造形構想株式会社 峯村昇吾氏

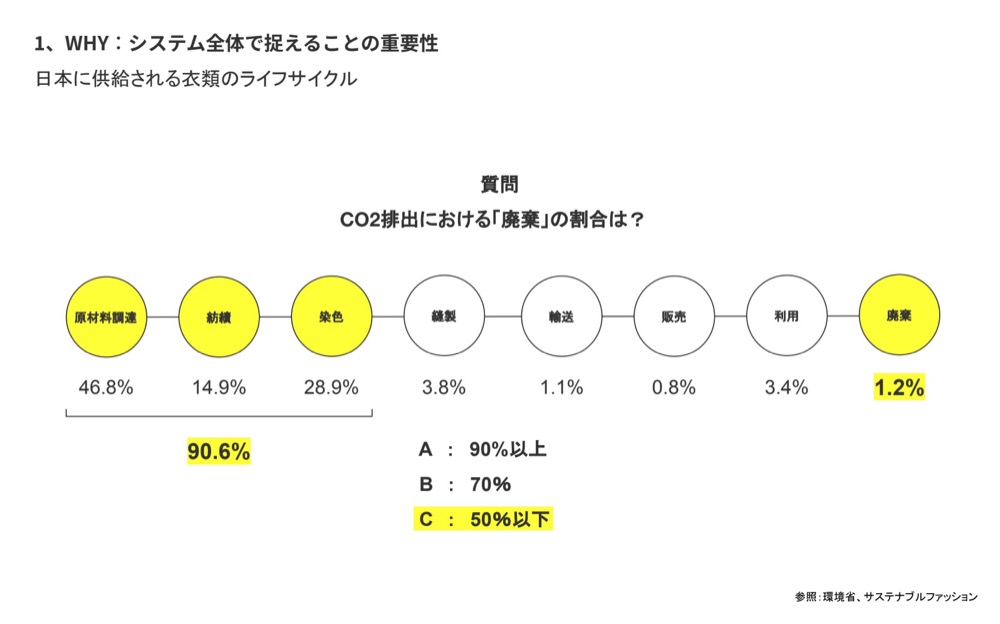

システム全体を捉えることが難しいことを示す例として、峯村氏は衣類のライフサイクルにおけるCO2排出の内訳について話します。

峯村氏「大量廃棄が問題となっているアパレル業界において、廃棄を減らす取り組みは盛んに行われています。しかし、日本に供給される衣類のライフサイクル全体において廃棄が生み出すCO2の割合を見てみると、たったの1.2%に過ぎないのです。残りはその前のプロセスに分布していて、その90%以上が原材料調達、紡績、染色で生まれています。私たちは、こうした認識を持つことができているでしょうか?このように、本当に解くべき課題に取り組むためには、『知らない、見えない、全体性』にもっと向き合う必要があるのです」

出典:峯村氏プレゼン資料

実際に、30年以上も前から気候変動への警鐘は鳴らされており、近年では世界中でさまざまな取り組みが行われるようになってきた一方で、CO2の排出量は過去30年間で増加の一途を辿ってきました。峯村氏はその理由を、「構造的な問題に向き合わず、モグラ叩きのような解決策ばかりを打ち出してきた結果だ」と指摘します。

そして、こうした現状を乗り越えるために必要なのが、「レスポンサビリティ=応答できる能力」だと言います。

峯村氏「(企業の)社会的責任」を表すときに、「Responsibility(レスポンサビリティ)」という言葉がよく用いられます。この言葉は、「response(応答する)」と「ability(能力)」という2つの言葉の組み合わせでできています。つまり、レスポンサビリティは「応答できる能力」ということですね。現状の複雑な課題に応答できる能力を持たないと、これまでの繰り返しになってしまう。だからこそ皆さんには、この能力を持って欲しいのです」

厄介な問題を解くために、“カオスと対峙する”リサーチを

今の時代に私たちが向き合わなければいけないのは、解く難易度も、正解も、客観的な解決判断もわからない厄介な問題(Wicked Problem)です。峯村氏は、「これに応答するのは非常に難しいことなのだということを自覚して欲しい」と呼びかけたうえで、その具体的な方法として「デザイン」を提示し、そのプロセスにおいて最も重要なのは徹底的なリサーチであると説きました。

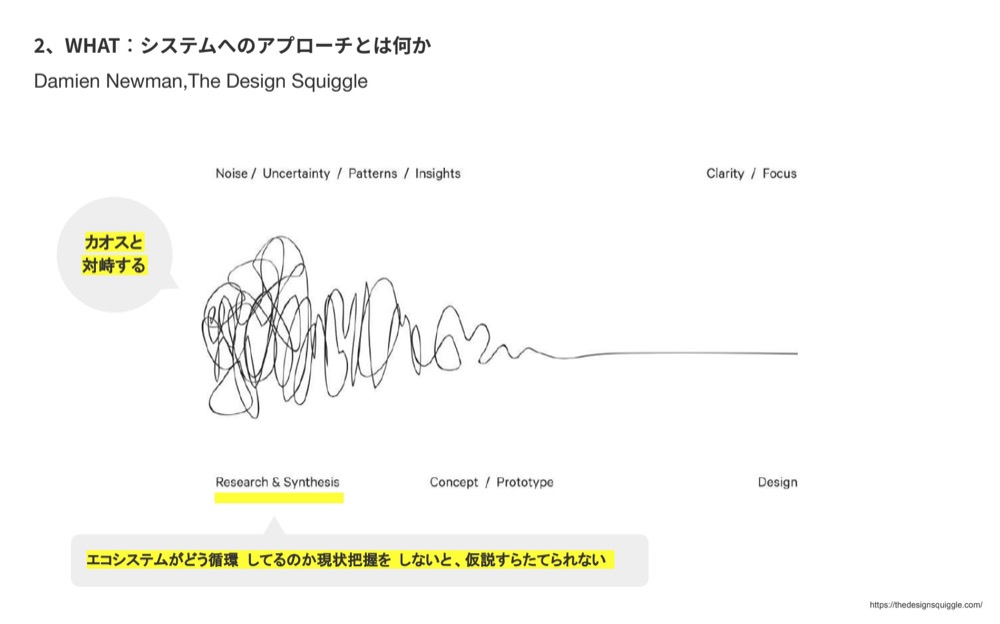

峯村氏「デザインとは、現状を好ましい状態へ変えることであり、人間の行動の基礎と言えます。そして、デザインにおける態度とは、不確実性・曖昧性を受け入れ、複雑性から新たな意味を創造することです。それがわかりやすいのが、ダミエン・ニュウマンの提唱した『The Design Squiggle』です。

これまでの話にあったように、エコシステムがどう循環しているのかを把握しないと、仮説すらも立てられません。そこでまずは、徹底的なリサーチが必要です。そして、図にあるように、とにかくいったりきたりして、“カオスと対峙する”のがリサーチです。皆さんが今立てているビジョンも、『〇〇を循環させて明るい未来を作る……』といったドリームのようなものではなく、このようにリサーチをした結果、『この未来が来るのではないか』と未来を見通すことが今求められているのです」

出典:峯村氏プレゼン資料

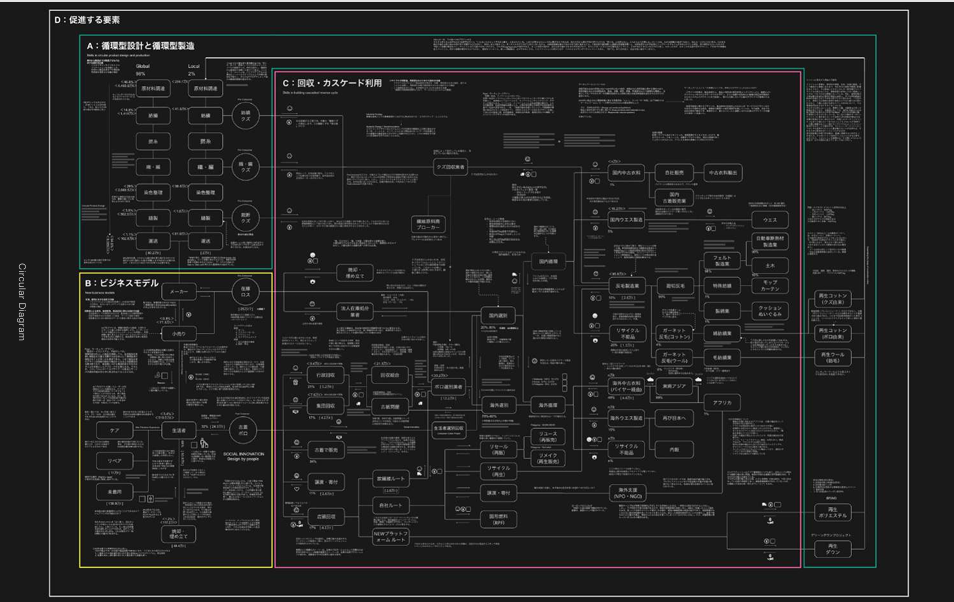

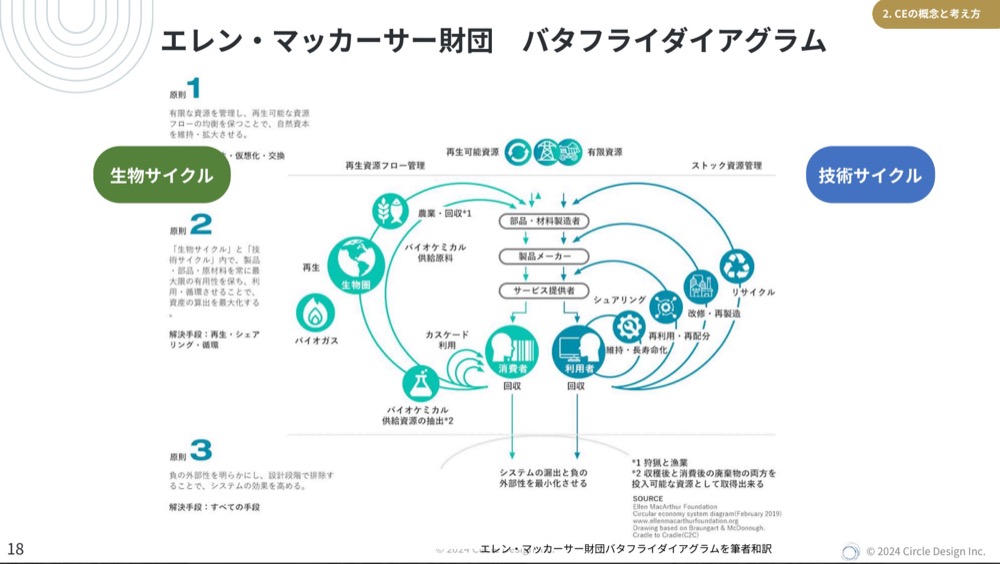

システムの現状を把握するためのデザインリサーチには、エレンマッカーサー財団のバタフライダイアグラムを用います。この図は、作って、使って、捨てるというリニア型の経済を中心に、資源を循環させるサーキュラーエコノミーを両側で羽のように表した図です。この図を元に、製造段階、ビジネスモデル、リサイクル業者などのつなぎ手、それら全てを包括する政策の4つにゾーニングし、どのようなプレイヤーがどのような資源を動かし、そこにどのような環境負荷が発生しているのかといったことを可視化していきます。

エレンマッカーサー財団のバタフライダイアグラムを基に峯村氏が作成した「Circular Diagram」

最後に峯村氏は、リサーチによって見えてくる未来を提示しながら、参加者にエールを送りました。

峯村氏「とても難しいことですが、さまざまな階層や時間軸を持ってリサーチを続けていくと、段々と未来のシナリオは見えてきます。ドリームではなく、具体的で生々しい、未来を見通したシナリオを見つけに行く。それに対して難しいながらも着実に一歩を踏み出していくことが、大事なのではないかなと思います」

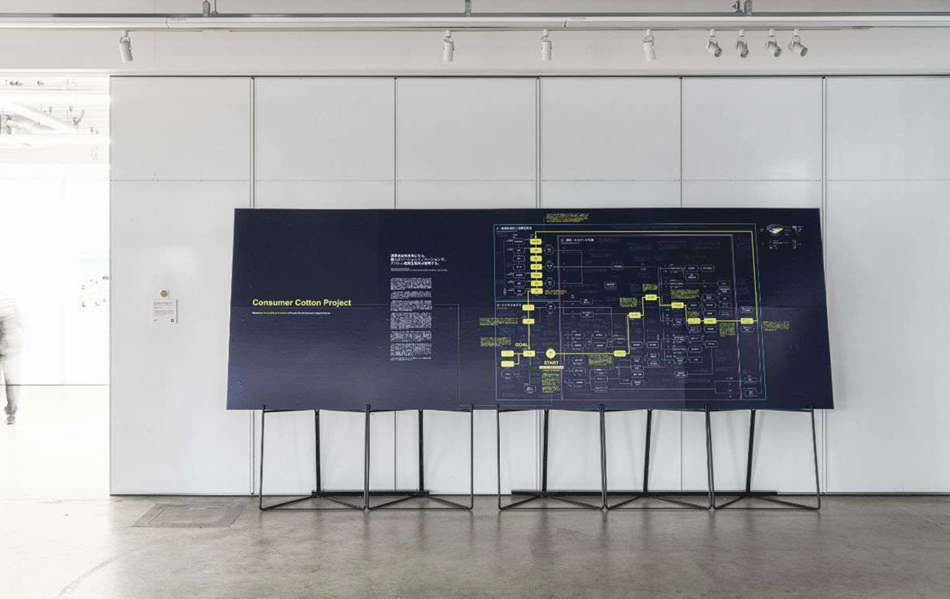

峯村氏による「Circular Diagram」

サーキュラーエコノミーは、価値創出と価値提供を根本から変えるもの

続いて後半は、サーキュラーエコノミーに特化した発信・企業支援などを行うサークルデザイン株式会社の那須氏から、サーキュラーエコノミーの定義や、より筋の通ったビジネスモデルを構築していくための視点について講義がありました。

那須氏は初めに、「サーキュラーエコノミーは、価値創出と価値提供を根本から変えるもの」であると強調しました。

那須氏「例えば、フィリップスライティング(現シグニファイ)は、照明ではなく「明かり」というサービスを販売するビジネスモデルを採用しています。これは、従来の照明を販売するビジネスと価値の提供方法が根本的に異なります。

また、同社はこのビジネスモデルを通して、照明器具のメンテナンスや管理業務を請け負ったり、自動調光による省エネとCO2削減などをさらなる付加価値として提供しています。このビジネスモデルにおいては、製品の所有権をシグニファイ側が保持することになり、結果的にマテリアルフットプリントは47%削減されたといいます。このように、サーキュラーエコノミーの中では、価値の創出方法も、その価値の提供方法も根本的に変わるのです」

サークルデザイン株式会社 那須清和氏

そのうえで那須氏は、サーキュラーエコノミーの定義が徐々に統一され始めているという話を共有しました。

那須氏「サーキュラーエコノミーの定義は学問の世界でも200以上あり、人によっても捉え方が異なります。これにより、サーキュラーエコノミーへの移行が進みにくいという問題がありました。そうした背景から、ここ数年でサーキュラーエコノミーをきちんと定義していこうという動きが出てきています」

那須氏は、いくつかの国や団体、ISOが示す定義から学べることを以下のように説明します。

那須氏「資源そのものを循環させていくことももちろん重要ですが、さらに大事なのは『価値』の部分に着目することではないでしょうか。ここは、これから皆さんがビジネスを考えていく中で拠り所になるものではないかと思います。もうひとつは、峯村さんもお話されていたシステム的アプローチです。3Rを超えていくためにも、素材、ビジネスモデル、ステークホルダーといった個別の側面だけではなく、システムの観点を持つことも求められます」

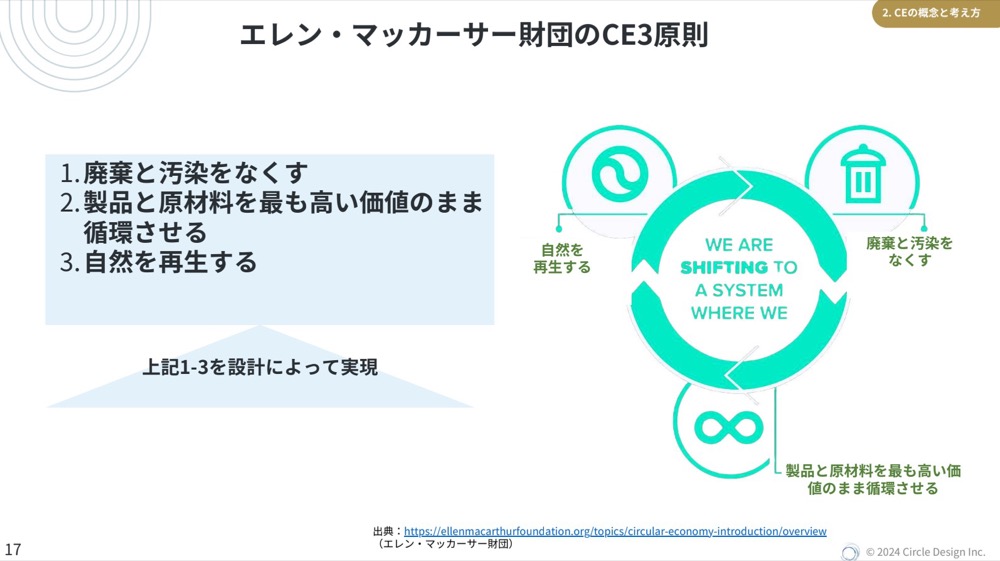

これを踏まえたうえで那須氏は、エレン・マッカーサーの掲げるサーキュラーエコノミーの3原則や同団体のバタフライダイアグラムを紹介し、こうしたフレームをしっかりと押さえることの重要性を説きました。

那須氏「サーキュラーエコノミーの取り組みをする企業が増える中で、特に海外では、エレン・マッカーサーの3原則や、同団体のバタフライダイアグラムに則った形で投資をしたり、ガイドラインを作ったりする動きも出てきています。たとえばバタフライダイアグラムをもとにすると、自身の事業範囲を超えて、他のループをスコープとしている事業者と手を組めるのかを考えていくことで、より差別化・付加価値の高いエコシステムとして投資家などから評価されていくと考えられます。」

出典:那須氏プレゼン資料

出典:那須氏プレゼン資料

カーボンニュートラル、ネイチャーポジティブ、サーキュラーエコノミーの3つの視点から事業を考える

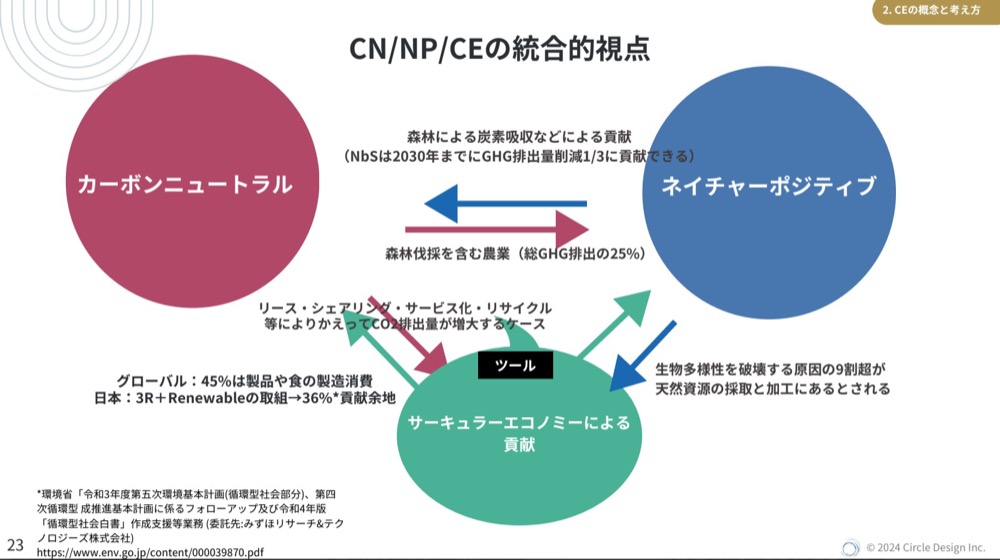

那須氏はさらに、CO2排出量が増える可能性があったためリサイクルペットを用いたブロックの開発を断念したレゴ社を事例に出し、「カーボンニュートラル」「ネイチャーポジティブ」「サーキュラーエコノミー」の3つの視点で事業を包括的に捉える重要性を説明しました。

那須氏「もしレゴが、サーキュラーエコノミーだけを見ていたら、開発を続行していたかもしれません。しかし、カーボンニュートラルの観点から見ると逆効果になってしまうということで、開発は断念されました。これをサステナビリティの後退と書いたメディアもありましたが、カーボンニュートラルの視点を加味した判断だったと思います。

サービス化やリサイクルなど、サーキュラーエコノミーに取り組もうとした際に意図せずCO2が増加してしまうということは往々にしてあります。一方で、サーキュラーエコノミーがカーボンニュートラルを促進できる可能性もあります。世界のCO2排出量の45%は製品や食の製造、消費に由来しているからです。ネイチャーポジティブに対しても同様に、サーキュラーエコノミーは良い影響も悪い影響も及ぼします。

ですから、この観点を最初の段階から意識しながら進めていくと良いと思いますし、自分たちのビジネスがカーボンニュートラルやネイチャーポジティブにどれだけ貢献するのかということをしっかりと打ち出していくことが、皆さんの事業の価値にもつながっていくと思います」

出典:那須氏プレゼン資料

まとめ

お2人のお話からは、視点を広げてシステム全体を捉えたうえで、自社の事業がその中で何を担い、どう成長していくべきなのかを正しく見極める重要性を学びました。

次回は第2回のサーキュラービジネスデザイン講義です。参加者は今後、講義のほかに専属メンターやスペシャリストメンターによるメンタリングの機会を得て学びを深め、Demo Dayに向けてプロジェクトを推進します。各参加者のブラッシュアップに期待です!