サーキュラーエコノミーメディアプラットフォーム「Circular Economy Hub」を運営するハーチ株式会社と東京都との協働により実施された、サーキュラーエコノミー領域に特化したスタートアップ企業の創業支援プログラムCIRCULAR STARTUP TOKYO(サーキュラースタートアップ東京、以下 CST)が最終Demo Dayを迎えました。

本インキュベーションプログラムの期間は5か月。参加者に向けて、サーキュラーエコノミー分野で活躍中の起業家や有識者によるメンタリング、循環型ビジネスに関する講義、国内外のサーキュラーエコノミー推進機関や大企業、金融機関、投資家、地方自治体、専門家とのネットワーキング機会などを提供しました。最終Demo Day当日は、約20人のメンター・アドバイザー、約10社のプログラムパートナー企業の方々が観覧に訪れました。

プログラムに参加した合計16のチームは、それぞれ7分間のピッチを行い、その後投資家である以下3名から講評を受けました。

- 河合 将文氏:東大IPC アドバイザー

- 北原 宏和氏:Archetype Ventures パートナー

- 中村 聡志氏:Archetype Ventures シニアアソシエイト

以下に、各参加者によるピッチの内容や投資家からのフィードバックなどを抜粋してご紹介します。

参加者によるピッチ

難波亮太 / 株式会社EcoLooopers

株式会社EcoLoopersは、植物性廃棄物を活用したセルロースナノファイバーの研究開発・販売事業を行っています。CSTの期間中には、横浜国立大学と共同研究契約を締結し、花き(かき)の葉、茎からセルロースナノファイバーを抽出することに成功しました。

今後の課題は、開発した素材の活用方法を明確にしていくことです。現在すでに化粧品や化粧品包装、ヴィーガンレザーへの活用を検討しているほか、マーケットインに時間のかかりにくいインク、繊維などのアパレル、靴底ソールなどへの活用を見越しているとのことです。

投資家からは、同社の事業モデルで経済合理性をどのように担保するのかという点について指摘がありました。これに対し難波氏は、「すでに高値で取引されている商品へ自社の素材を活用していく方向性も探っていきたい」と回答しました。

宮垣真由子・ Benoit Mante / ヘルシンキノコ

ヘルシンキノコは、未利用資源であるコーヒーかすを用いた家庭用キノコ栽培キットの開発・販売を行っています。CSTの期間終了時には、売上が前期比354%増、飲食店への新規導入が6軒行われました。

今後は、容器付きの栽培キットや事業者向け大容量キットの販売、北欧愛好家をターゲットに北欧雑貨店へのキットの委託販売などを検討しているということです。2030年には、大規模な都市キノコファームの稼働も目指しています。これを実現するため、ポップアップイベントへの出店や、栽培キットに用いる容器の提供事業者を探していきたいとのことです。

投資家からは、「ハイエンドのサステナブルコーヒーを提供している事業者と連携していくと良いのではないか」「事業者向けへのアプローチを進めた後に、改めて一般消費者にアプローチしていくことで需要を拡大できるのではないか」といったアドバイスがありました。

髙橋慶成 / 合同会社 YTRO DESIGN INSTITUTE

高橋氏は、自身の運営する合同会社 YTRO DESIGN INSTITUTEにて、廃材や天然素材の塗料化をきっかけに、ものづくりのエコシステムをつくるプロジェクト「NULL(ナル)」を行っています。CSTの期間中は、廃プラや土を塗料化した素材のブランド化や障害者雇用、地域の素材を用いた塗料作りワークショップなど、具体的なアウトプットに注力してきました。

今後は、取り組みを広げエコシステムを形成していくため、自治体や企業などの連携パートナーを増やしていきたいとのことです。

投資家からは、「塗料の機能性をプラットフォームでアピールすることで次につながっていくのではないか」「エコシステムの構築には、どのステークホルダーから巻き込んでいけば良いのかを考えることが重要ではないか」といったアドバイスがありました。

関連記事:地域の“名もなき物語”を色に。塗料で人とものづくりの関係性を塗り替える「NULL」

山岡未佳・山梨小百合 / Beautiful timeS

Beautiful timeSは、トランジションデザインのアプローチを用いてサステイナブルな食を次世代につなげるために人の意思決定と行動選択を導く仕組み作りを目指しています。具体的なアウトプットは、規格外サイズの野菜や少量生産の野菜を扱う直売所や販売代理店の拠点を一目で確認できる「フレンドリーフードマップ」を提供していきます。

CSTの期間中は、「消費者の意識を変えることは容易ではないが、行動を先に変えることで消費者の意識が変わり習慣へと変容するのではないか?」という仮説を立て、マップの他に「手渡しでつなぐ旅する塗り絵本」を制作しました。絵本とマップを組み合わせることで「仲間・時間・場」を与えてサステイブルな食の選択に繋がると考えています。また、絵本を使ったプロトタイプを実証実験として行い、生産者からの好評を得たとのことです。

今後は生産者と消費者の交流会の開催を予定しているほか、フレンドリーフードマップ(直売所や販売代理店)の情報を収集したり、共創パートナーを探したりと、事業の拡大に向けた施策を行っていきます。投資家からは、「マップを使用するユーザーのペルソナを深掘りしたうえで顧客体験をさらにデザインしていくと良いのではないか」とのフィードバックがありました。

藤代圭一・寺田雅美 / 隠岐サーキュラーデザインラボ

隠岐サーキュラーデザインラボは、地域と共に未来を創るサーキュラーリーダーを育成するプログラム「GREEN ACADEMY」を構想しています。

これまでの環境教育や視察には、経験が実際の行動変容に結びつきにくいという課題がありました。そこでGREEN ACADEMYでは、対話を重視したコミュニティの形成を行い、参加者の主体性を育てるプログラムを提供します。

CSTの期間中は、自分たちの「なぜやるのか」を深める良い機会となったといいます。また、隠岐でのモニターツアーも開催し、参加者から有意義なフィードバックを得たといいます。メンターにはツアーの講師としての役割を果たしてもらうなど、プログラムを通したつながりをフルに活用していました。

今後はコミュニティ企画運営や企業の研修事業なども行なっていき、日本ならではのサーキュラーエコノミーツアーを考えていくとのことです。

投資家からは、「参加者の行動変容においては、地域を引っ張っていく人、参加者の中で中心となる人など、リーダーやフォロワーを巻き込んでいくことが大事ではないか」というアドバイスがありました。

繁田知延 / PHI(ファイ)株式会社

PHI(ファイ)は、環境教育と地域資源循環を掛け合わせ、持続可能な社会の創り手の育成を行なおうとしています。具体的には、現在の公教育の中では、授業時間の不足や教員の忙しさにより充分に行えていない環境教育を、プラスチックのリサイクル技術や民間企業だからこそ提供できる実践的な学習コンテンツを用いて補完していこうとしています。

CSTの期間中には、埼玉県の令和6年度サーキュラーエコノミー推進事業 事業化支援補助金に採択され、深谷市との連携を開始しました。また、J-Startup WEST supportersにも選定されました。

今後は、2027年に公立学校で学習プログラムの運用を開始することをキーマイルストーンとし、私立学校、パッションを持った全国の教員や教育委員会、自治体等とつながり、学習コンテンツのテスト運用にて「環境学習」の実績を作っていく予定です。またその際に併せて取り組む「地域資源循環」において、資源をリサイクルに回す際の環境負荷やエネルギー効率も考慮し、どのような資源活用法が環境にとってベストなスキームとなるかの実証も行なっていくとのことです。

本田宗洋/ エコファニ(三菱地所株式会社)

エコファニは、三菱地所株式会社の社内ベンチャーで、オフィスビルのテナントに向けたリユース家具の販売・引き取り事業を行っています。丸の内や池袋などに倉庫を持ち、都心ででたリユース家具を都心で再利用するモデルを構築しています。

CST期間中には、「サーキュラーエコノミーの実現に向けた社会科実装」というプログラムへの応募を行いました。また、サーキュラーエコノミー領域の専門家と密にコミュニケーションを取れたことやコミュニティが情報収集の助けになったことが、プログラムに参加して有益だった点だと言います。

今後はスペシャリストメンターとの面談などを通して、事業のマイルストーンを整えていったり、テナントへのリユースの啓蒙に力を入れていったりするとのことです。

投資家からは、「単純に中古品を提供するだけだと価値が認識されないので、認証で価値を上げたり、より大きな付加価値をつけたりしていくことが必要。サーキュラーエコノミーを推進するイネイブラーとしての役割も果たせるのでは」といったアドバイスがありました。

高橋浩人・宇多峻佑 / Team FarmBot Cafe(鹿島建設株式会社)

Team Farm Bot Cafeは、ロボット育苗を活用し、里山保全と都市緑化を実現する「自然×技術」出張型研修プログラム「NAELABO」を構想しています。

同チームは、設備更新や建て替えが必要となる「スクラップ&ビルド」の習慣に着目し、これを30年サイクルを前提とした「アンビルド(分解)&リビルド(再構築)」へと変えることを目指し、都市の人々の意識変革を促す研修プログラムを提案しました。

具体的には、オープンソースのCNC(コンピューター数値制御)農耕プロジェクト「FarmBot」を活用し、都市で苗木を育て里山に還す過程を、社会人や小学生向けの研修プログラムとして展開します。

CST期間中には、FarmBotを購入し、築古ビルの事務室内にプロトタイプを設置。今後は苗木の育成を進めながら、研修プログラムの設計や顧客ニーズの掘り起こしを行っていく予定です。

投資家からは、「アンビルド&リビルドの世界観につながる道筋を明確にし、鹿島建設だからこそできる取り組みを期待したい」とのアドバイスがありました。

小野綾香 / RIPPNIS株式会社

RIPPNISは、創る人を増やすことを目指し、素材循環とものづくりを実現するものづくりプラットフォーム「Material Commons」を作ろうとしています。

同プラットフォームは、木材産業の中でサプライチェーンがないために産業廃棄物として焼却されている間伐材や古材、端材といった未利用資源を用いて家具のDIYができるキットをユーザーに届けるもので、その過程で素材ホルダーへの金銭的なメリットや、デジタルプラットフォームを用いた家具デザイナーの活躍の場を生み出します。

今後は、家具のプロトタイプのユーザーとなってくれる顧客や、素材のスキャニング技術に詳しい企業、古材などを持っている事業者とのつながりを増やしていきたいとのことです。

投資家からは、「素材ホルダーや家具デザイナーにいかにこのプラットフォームに参加してもらうかが重要なのではないか。そのためのインセンティブ設計をできると良い」といったアドバイスがありました。

岩澤宏樹 / 株式会社水と古民家

水と古民家は、人間の生活排水による川の汚染に着目し、汚泥と合成洗剤の分解能力を高める浄化槽の開発や既存浄化槽の機能改善に挑んでいます。

具体的には、協業先の持つ技術である独自の微生物群(バイオ材)を追加投入することで、水処理業界の非常識と言われる汚泥の分解を可能にします。これにより環境負荷の軽減を図るほか、現在自治体が負担している汚泥の大幅な処理コスト削減にもつながるとしています。

CST期間中には、既存浄化槽の機能改善を行い実験を開始したほか、新型浄化槽のプロトタイプを完成させました。今後は引き続き実験を行い実績を作りながら、浄化槽法の改正や実証実験のための資金確保を行なっていくとのことです。

投資家からは、「法改正に関わる部分は早めに動き出した方が良い」「技術の革新性をアピールし、研究開発法人などから資金を獲得していくと良いのではないか」といったアドバイスがありました。

久保順也・手嶋翔 / ヘリテッジ株式会社

ヘリテッジは、環境配慮型素材とジェンダーレスをテーマにしたアパレルブランド「CRAFSTO」を展開しており、ヴィーガンレザーや環境対応素材を用いた服やバッグを提供するtoC事業と、企業の廃材や在庫を活用したアップサイクル製品の企画・製作を提案するtoB事業を手がけています。

CST期間中には、ブリヂストンと連携し、ロボットの廃材を活用したバッグを制作。また、商社やメーカーと協力し、廃棄予定の布「残反」からTシャツを製作するプロジェクトも行いました。

今後は、アップサイクル生地企画の導入先拡大や、新たなアップサイクル製品の企画開発案件の獲得を進めていきます。投資家からは、「人が面倒だと思うことを徹底して取り組むこそが強みとなり、デザインやテクノロジーとの融合で他社との差別化が期待できる」との評価を受けました。

関連記事:ファッションの持続可能性を追求するヘリテッジ、価値あるアップサイクル品をつくるB to B 向け商材を強化

福留聖樹・上野立樹 / LiNk合同会社

LiNk合同会社は、ブロックチェーンを活用し、ファッション業界の大量廃棄や循環経済の課題解決に取り組む企業です。異業種との連携や技術力を活かし、デジタルデータシェアリングを提供することで、個人の保管資産に流動性を持たせることを目指しています。製品個体のユニークIDと所有者IDを紐づけ、所有者のカルチャー情報をデータ化し、新たなマーケティングツールとして活用する仕組みを構築しています(特許出願中)。

CST期間を含む半年間で8件のPoCを実施し、特にブロックチェーンを活用した貿易通関サービスが好調でした。今後は、DPPや貿易通関業務など、企業に直接メリットのある分野からブロックチェーン導入を進め、活用に慣れてもらうことを重視。最終的には、現在のファッションブランドが一次販売に注力しているという課題を打破するため、ブロックチェーンを活用した二次流通モデルを確立し、二次流通でも十分なマネタイズができるビジネスモデルの構築実現を目指します。

大河淳司・小島剛 / リベロント株式会社

リベロントは、日本国内で60兆円にのぼる生活者の隠れ資産を流動化し、リセール市場の課題を解決するサーキュラープラットフォーム「spxn(スピン)」を提供しています。購入レシートをアップロードすることで最低買取価格を確約し、購入商品をデジタルクローゼットで可視化するなど、価格の不透明性や手間を軽減する仕組みを構築。これにより、消費者が売り時を逃さず、よりスムーズな売買が可能になります。

CST期間中にはβ版のテストを進め、ビジネスモデル特許を出願している段階(2024年8月時点)。特に、商品のライフサイクルを追跡し、ユーザーの購買・リセール体験を向上させる機能の検証を進めました。

今後は、グローバル特許(PCT)の出願を進めるとともに、正式ローンチに向けた準備を本格化。商品が消費者の手に渡った後も価値が可視化され、適切なタイミングで売却できる仕組みを強化します。また、品質担保のために検品体制を整え、より信頼性の高いリセール市場の確立を目指します。

投資家からは、「コンセプトは面白いが、最低買取価格の設定が大まかすぎると差別化が難しくなるため、より精度高く捕捉できるかが鍵になるのではないか」とコメントがありました。

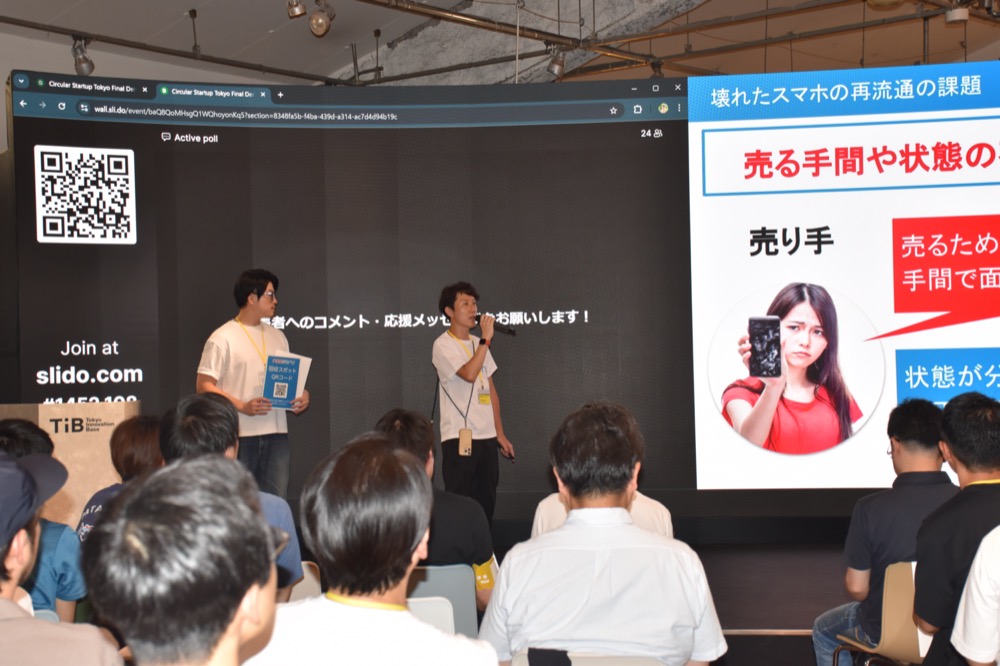

岸悟志・林勇士 / 株式会社ナオセル

ナオセルは、壊れたスマートフォンを買い手の需要でプライシングするデバイス回収プラットフォーム「リバースマーケット」を提供しています。複数の買い手を確保し、需要に応じた価格設定を可能にすることで、100%の買い取りを実現。これにより、従来の廃棄されるスマホを有効活用し、循環型社会の実現を目指します。

CST期間中には、3カ所に回収スポットを設置し、実証実験を実施。30台の買い取りが成立し、回収から取引成立までの仕組みの有効性が確認できました。

今後は、回収スポットでの月間流通額1,000万円を目指し、店舗設置やデリバリー回収の拡大を計画。QRコードを活用した仕組みにより、どこでも回収スポット化できる強みを生かし、利便性を向上させます。投資家からは競争優位性について質問がありましたが、ナオセルは自社の検品ノウハウと独自のプライシングシステムを強みとして、他社との差別化を図ると説明しました。

小柳裕太郎 / 株式会社JOYCLE

JOYCLEは、廃棄物を輸送・焼却せずに手元で資源化できる小型資源化装置とデータ可視化システムを提供しています。静脈産業が抱える維持コストや焼却炉の閉鎖といった課題に対し、資源化装置の稼働状況や環境負荷データを可視化する「JOYCLE BOARD」を開発。さらに、それを組み込んだ小型資源化装置「JOYCLE BOX」をOEMで製造し、導入を進めています。

CST期間中には、シードラウンドで8,000万円~1億円の資金調達を内定し、1社からの資本参画を獲得。また、サーキュラー分野の専門家やアドバイザーとのネットワークを拡大し、事業連携の具体的な検討が進みました。

今後は、1社1台の導入が難しい事業者や離島などを対象に、JOYCLE BOXを搭載した車両で巡回回収する「JOYCLE SHARE」のサービス提供を計画。より多くの地域で資源化を可能にし、持続可能な廃棄物管理の実現を目指します。

投資家からは、「分散型の仕組みで排出されたゴミをその場で資源化し、コスト削減や収益化につなげるという構想は非常に魅力的。このような循環型社会の実現をぜひ期待している。」という評価がありました。

関連記事:ごみは「運ばず、燃やさず、資源化する」。分散型DX再資源化サービスを展開するJOYCLE

メンター陣・投資家からのコメント

ピッチの終了後には、Archetype Venturesの北原 宏和氏、ハーチ株式会社の加藤 佑氏からコメントがありました。

加藤氏「サーキュラーエコノミーはまさにシステムチェンジであり、ひとつの新しい産業や経済社会システムをつくる道のりだと言えます。

サッカーに例えて考えてみましょう。サッカーボールを売りたいと思ったら、まずはみんながサッカーをやりたいと思うサッカーの文化が必要です。

また、サッカーを実際に見ることができるスタジアムのようなインフラも作らなければなりませんし、そこで良いプレーができる人も育成しないといけません。さらに、その方々が身につけるユニフォームや靴を開発する人や、サッカーというゲームのルールを作る人も必要です。

このように、一つのシステムを作っていこうと思ったら、全ての役割の人が必要です。それぞれスピードは異なるかもしれませんが、どこかがボトルネックになっているとなかなか進みません。さらに、全てが揃っていても、サッカーを観戦する人たち──つまり生活者の方々がそれを受け入れる準備が整っていないと、ビジネスとしては成り立っていきません。

ですから、今回プログラムにご参加いただいた多様な方々には、それぞれにトランジションのための役割があると思っています。

業界も領域も全く違うと思いますが、それぞれの立場からアプローチをすることによって、サーキュラーエコノミーという新しいシステムが実現できるように、これからも皆さんと一緒に走っていければと思っています」

北原氏「初回のキックオフでは、皆さんから強い思いを感じた一方で、事業として成功させる、スケールアップさせる方法については大きな見直しが必要だと感じていました。

アドバイザーとのメンタリングを通じて、ビジネスとしての土台ができてきたのではないかなと思いますが、それでももっと良くしていくことができると思っています。特に、『なぜ自分たちなのか?』というところを問わなければいけません。現時点で圧倒的な強みがなくても、この領域に先行して取り組んでいくことで皆さんの強みは作っていけると思いますし、これから積み上げるアセットをどのように自分たちの事業の強みに変えるかを考えながら進んでいっていただけると良いと思います。

また、第一期生である皆さんがどれだけのスピード感で事業をスケールさせられるかが、CSTの盛り上がりに繋がっていくと思います。先導者としての皆さんの活躍を期待しています。」

その後は、CSTプログラムで関わったメンター陣から、以下のようなコメントがありました。

「資源循環やサーキュラーエコノミーの分野は、既存の事業者の枠組みでは改革することは難しいと考えています。静脈産業も、大企業も、皆さんのようなスタートアップも、みんながミックスすることで成り立っていくものだと思います。そうした意味でいうと、みんなが同じスタートラインに立っています。全ての事業者が取り組んでいくことが必要です」

「今や環境面を売りにする企業や商品はあふれているため、自社の製品やサービスが具体的に何をどうよくするかを数字で示していくことが大事です。可視化することで、より社会インパクトが大きくなると思います」

「今後はもっと、サーキュラーエコノミーというフレームを使ってお金を稼ぐ人たちが現れてほしい。そうしてサーキュラーエコノミーが経済の中心になっていくことで、システムが変わっていくと思います」

「サーキュラーエコノミーはシステミックチェンジですから、全体を捉えて欲しいと思います。システムの全てを理解することはできなくても、理解しようとする姿勢をもって取り組んでもらいたいと思います」

イベント終了後は、懇親会が行われました。プログラムを通してお世話になったスペシャリストメンターや、アカデミックアドバイザーの方からのコメント、パートナー企業の取り組み紹介など、充実した時間となりました。

それぞれが想いを持ち、試行錯誤しながら駆け抜けた4か月間。運営事務局としても学びの多い充実した期間でした。サーキュラースタートアップ東京は、今後も続いていきます。第一期を卒業した皆さまにエールを送ると共に、さらなるサーキュラーエコノミー分野の拡大に向けて、フィールドを耕していきます。