気候変動や生物多様性の喪失、資源制約をめぐる安全保障リスクの高まりなど、いま私たちが直面している環境・社会課題は複雑化し、深刻さを増しています。世界各国では、これらの課題解決に向けてサーキュラーエコノミー(循環経済)への移行が進められており、日本国内でもその担い手となるスタートアップの創出が強く期待されています。こうした流れを受け、サーキュラーエコノミーメディアプラットフォーム「Circular Economy Hub」を運営するハーチ株式会社は、東京都との協働により2024年4月からサーキュラーエコノミーに特化した創業支援プログラム「CIRCULAR STARTUP TOKYO(サーキュラー・スタートアップ東京)」を展開しています。

しかし、産業界や政策の盛り上がりとともに「サーキュラーエコノミー」という言葉だけが先行し、私たちが目指すべき「望ましい未来像」を明確に共有しないまま概念の実装が進んでいくことに対して、疑問や危機感を持つ方もいるのではないでしょうか。新たな事業やイノベーションを創出しようとするスタートアップや企業にとっても、まずは「望ましい未来」を具体的に描き、そのビジョンに基づいて戦略を練り上げていくことが重要です。

そこで、CIRCULAR STARTUP TOKYOの特別公開アカデミックセッションとして開催されたのが「Imagining Circular Futures:デザイン×テクノロジー×ライフスタイルから考える、循環する未来へのトランジション」です。本セッションでは、日本のサーキュラーエコノミー・サーキュラーデザイン分野において活躍する研究者・実践者であり、本プログラムのアカデミック・アドバイザーも務める3名のゲストが、サーキュラーエコノミーに対する批判的視点を交えつつ、デザイン・テクノロジー・ライフスタイルという3つの切り口から「循環する未来」の姿を思考し、語り合います。

「望ましい未来」をどのように描き、そこに向けて私たちはどのように行動していくのか──各ゲストによる研究・実践の共有やパネルディスカッションで語られた内容の一端をレポートしていきます。

特別ゲスト・登壇パネリスト

水野大二郎氏(京都工芸繊維大学 未来デザイン・工学機構 教授)

1979年東京生まれ。2008年Royal College of Art ファッションデザイン博士課程後期修了、芸術博士(ファッションデザイン)。2012年慶應義塾大学環境情報学部に着任、2015年から同学部准教授。デザインと社会の関係性を批評的に考察し架橋する多様なプロジェクトの企画・運営に携わる。2019年から京都工芸繊維大学KYOTO design lab特任教授、2022年から京都工芸繊維大学未来デザイン・工学機構教授、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授(兼任)。

1979年東京生まれ。2008年Royal College of Art ファッションデザイン博士課程後期修了、芸術博士(ファッションデザイン)。2012年慶應義塾大学環境情報学部に着任、2015年から同学部准教授。デザインと社会の関係性を批評的に考察し架橋する多様なプロジェクトの企画・運営に携わる。2019年から京都工芸繊維大学KYOTO design lab特任教授、2022年から京都工芸繊維大学未来デザイン・工学機構教授、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授(兼任)。

田中浩也氏(慶應義塾大学SFC環境情報学部教授/環デザイン&デジタルマニュファクチャリング創造センター長)

京都大学総合人間学部、同大学院人間環境学研究科、東京大学工学系研究科社会基盤工学専攻修了、博士(工学)。2005年に慶應大学環境情報学部(SFC)専任講師、2008年より同准教授。2016年より同教授。2010年マサチューセッツ工科大学建築学科客員研究員。国の大型研究プロジェクトとして、文部科学省COI (2013-2021)「感性とデジタル製造を直結し、生活者の創造性を拡張するファブ地球社会」研究リーダー補佐、文部科学省COI-NEXT(2023-)『リスペクトでつながる『共生アップサイクル社会』共創拠点」でプロジェクトリーダーを務めている。

京都大学総合人間学部、同大学院人間環境学研究科、東京大学工学系研究科社会基盤工学専攻修了、博士(工学)。2005年に慶應大学環境情報学部(SFC)専任講師、2008年より同准教授。2016年より同教授。2010年マサチューセッツ工科大学建築学科客員研究員。国の大型研究プロジェクトとして、文部科学省COI (2013-2021)「感性とデジタル製造を直結し、生活者の創造性を拡張するファブ地球社会」研究リーダー補佐、文部科学省COI-NEXT(2023-)『リスペクトでつながる『共生アップサイクル社会』共創拠点」でプロジェクトリーダーを務めている。

河内幾帆氏(金沢大学 融合研究域融合科学系 准教授)

デューク大学で修士号(環境学)、ジョージア州立大学で博士号(経済学)を修める。専門は環境経済学、教育工学、認知科学。サステナブルな社会システム構築のための価値感・意識・行動変容に関する研究に取り組んでいる。COI-NEXT「再生可能多糖類植物由来プラスチックによる資源循環社会共創拠点」研究開発課題5リーダー。

デューク大学で修士号(環境学)、ジョージア州立大学で博士号(経済学)を修める。専門は環境経済学、教育工学、認知科学。サステナブルな社会システム構築のための価値感・意識・行動変容に関する研究に取り組んでいる。COI-NEXT「再生可能多糖類植物由来プラスチックによる資源循環社会共創拠点」研究開発課題5リーダー。

加藤佑(ハーチ株式会社・代表)/ファシリテーター

2015 年にハーチ株式会社を創業。社会をもっとよくする世界のアイデアマガジン「IDEAS FOR GOOD」、サーキュラーエコノミー専門メディア「Circular Economy Hub」、横浜のサーキュラーエコノミープラットフォーム「Circular Yokohama」など、サステナビリティ領域のデジタルメディアを運営するほか、企業・自治体・教育機関との連携によりサステナビリティ・サーキュラーエコノミー推進に従事。2023年4月にB Corp認証を取得。英国ケンブリッジ大学サステナビリティ・リーダーシップ研究所 Sustainable marketing, media and creative 修了。東京大学教育学部卒。

2015 年にハーチ株式会社を創業。社会をもっとよくする世界のアイデアマガジン「IDEAS FOR GOOD」、サーキュラーエコノミー専門メディア「Circular Economy Hub」、横浜のサーキュラーエコノミープラットフォーム「Circular Yokohama」など、サステナビリティ領域のデジタルメディアを運営するほか、企業・自治体・教育機関との連携によりサステナビリティ・サーキュラーエコノミー推進に従事。2023年4月にB Corp認証を取得。英国ケンブリッジ大学サステナビリティ・リーダーシップ研究所 Sustainable marketing, media and creative 修了。東京大学教育学部卒。

ゲストトーク

望ましい未来への移行に向けたラディカルなサーキュラーデザイン(水野大二郎氏)

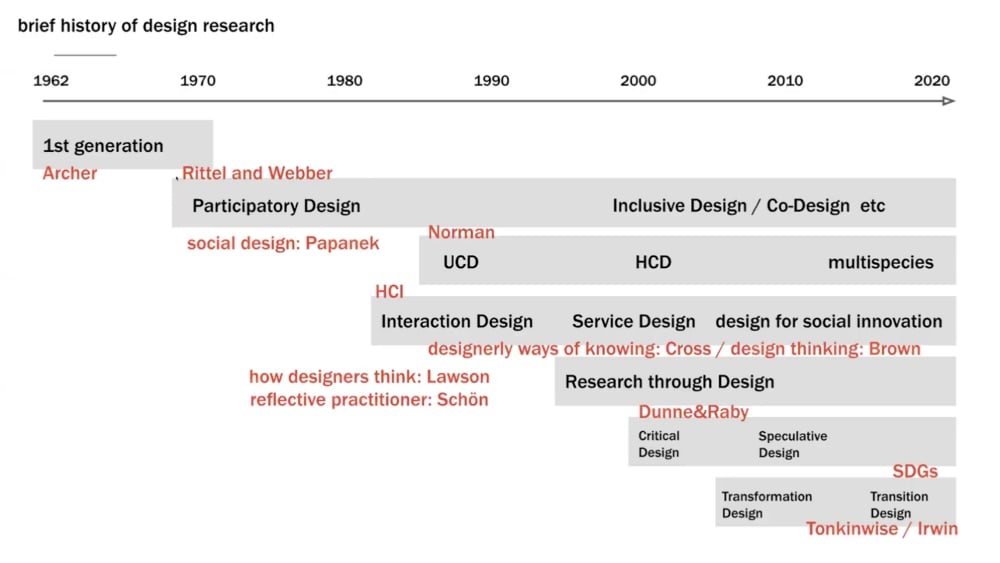

最初に登壇したのは、サーキュラーデザイン分野で研究・実践を続けている京都工芸繊維大学の水野大二郎氏です。水野氏はまず「デザインの歴史」を俯瞰するスライドを示し、デザインが社会の課題解決や価値創造にどう関わってきたのかを解説しました。

出典:水野氏プレゼン資料

水野氏「従来のデザインは、『ユーザー=消費者』という認識を前提としていました。しかし、課題は人間だけでなく、動物や微生物など生態系全体に広がっています。だからこそ、『ユーザーとは誰なのか』を改めて問い直す必要があります。デザインの視点を広げ、多様な主体を考慮しなければ、環境・社会の複雑な課題には対応できません」

また水野氏は、現代デザインを形作る大きな要素となっている「デザイン思考」についても触れ、これがあくまでも方法論の一つであること、また背後にある価値観や未来像を問い直すことが重要だと語りました。

水野氏「今は、人間同士ですら合意形成が難しい時代です。そんな状況だからこそ社会システムを根本から見直す必要があります。サーキュラーデザインは、社会全体のトランスフォーメーションを支える可能性を秘めています」

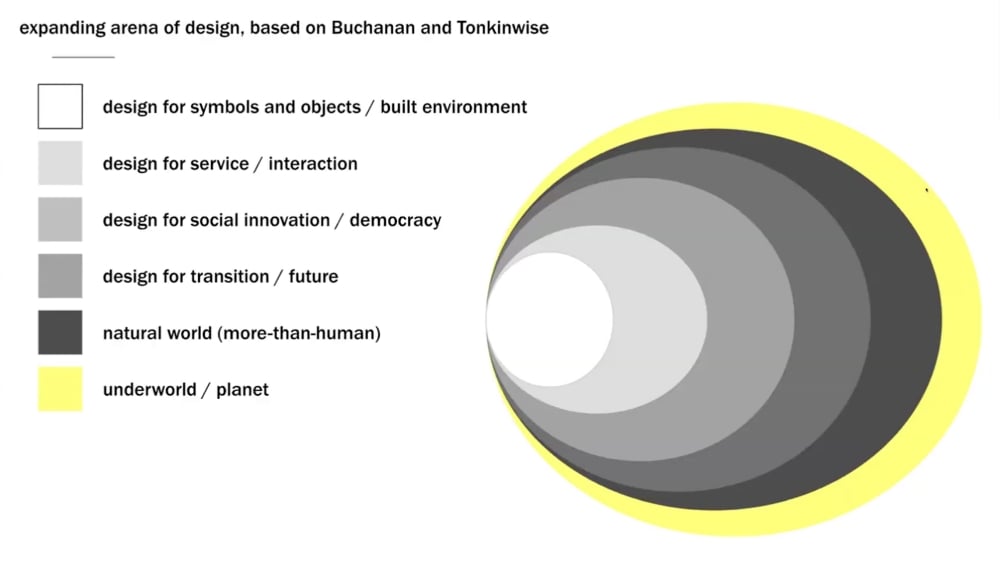

続いて、デザインの適用範囲を示す同心円図が紹介されました。中心の「記号やモノのためのデザイン」から「サービスのためのデザイン」「ソーシャルイノベーションのためのデザイン」さらに「トランジションのためのデザイン」「自然界(ヒトを超えた存在)」、そして「アンダーワールド/惑星」へと広がる様子が説明されました。

出典:水野氏プレゼン資料

水野氏「この図の黄色い部分、『アンダーワールド』を私たちはこれまでほとんど意識していませんでした。しかし、人間が見過ごしてきた『アンダーワールド』が気候変動や山火事などの脅威として表出し、いま私たちの暮らしに影響を与えています。こうした状況から、まず人間としての生存可能性を担保するデザインが必要になってきているのです」

サーキュラーデザインは、システム工学的な制御可能性を前提として構築されることが多い一方で、制御の枠を超えた課題に向き合う視点が求められるといいます。水野氏は、アルトゥーロ・エスコバルの研究で紹介されるボリビアの事例など、西洋近代的な価値観とは異なるアプローチを参照しながら、多元的な視点の必要性を強調しました。

水野氏「共同参画型のデザインは、“共創”であると同時に“闘争”でもあります。多様な主体が対立や軋轢を乗り越え、新たな社会像を生み出す。いま必要なラディカルなサーキュラーデザインは、そうした多元的な場から生まれるのではないでしょうか」

最後に、水野氏が日本語訳版を監修したアルトゥーロ・エスコバルの著書『多元世界に向けたデザイン ラディカルな相互依存性、自治と自律、そして複数の世界をつくること』が紹介され、ラディカルな転換への示唆と重要性が提示されました。

水野氏「エスコバルは、資源をいくらでも搾取していいという考え方から離れ、生態系との再接続やリジェネラティブデザインの重要性を強調しています。生き方や世界観そのものを根本から問い直し、ラディカルなサーキュラーデザインを形にしていく上で大きな示唆を与えてくれると思います」

地域に根ざした循環者中心のデザインとそれを実現するテクノロジー(田中浩也氏)

続いて登壇したのは、慶應義塾大学SFC環境情報学部の田中浩也氏です。テーマは「地域に根ざした循環者中心のデザインと、それを支えるテクノロジー」。田中氏の講演は、「そもそも『循環』とは何か?」という問いかけから始まりました。

田中氏「ラテン語の“円”は中心を前提としていますが、日本語の“環”には霊が回っている様子や、時間をかけて繰り返される営みを想起させるニュアンスがあります。英語の“circulation”は物質が状態を変えながら空間を移動していくイメージが強いですね。血液や水などが循環するように、人間や自然のさまざまな営みには状態の変化が伴います。日本文化の中にも、伊勢神宮の式年遷宮など、建築を通じて継承される“循環”の考え方が根付いていました」

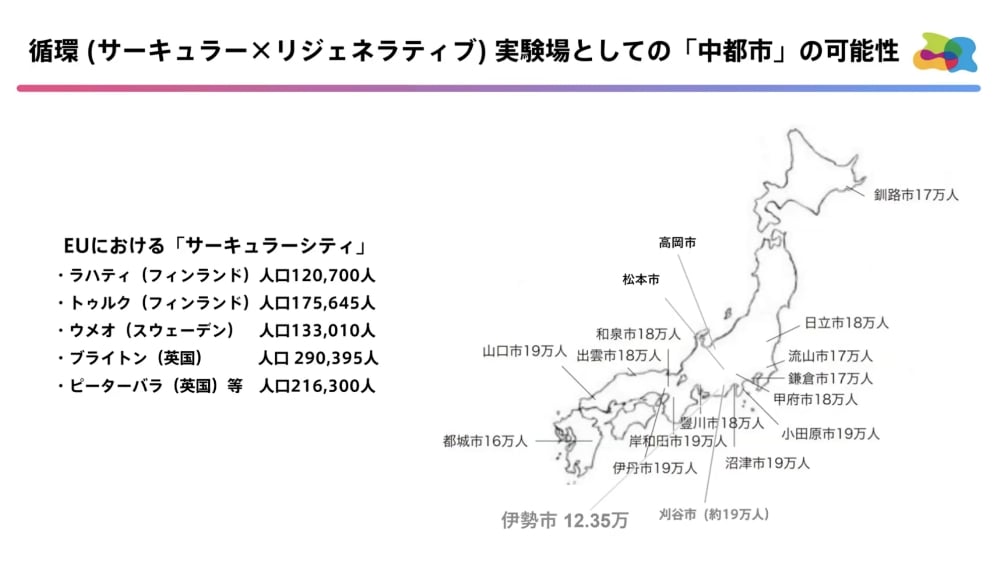

このように、歴史や風土に根ざした資源循環の知恵を活かしながら、それを現代の経済活動の中で持続可能な形に発展させる視点が求められます。こうした取り組みは、規模が大きすぎず地域ごとの特性を反映しやすい中都市において、より実践しやすいのではないかという考えも示されました。地域の特性に応じた循環の仕組みをつくることで、単なる資源管理にとどまらず、経済の活性化やコミュニティの維持にもつながる可能性があります。

田中氏「中都市は、循環の実験場として大きな可能性があります。ヨーロッパでは人口10万~20万人規模の都市が『サーキュラーシティ』として注目されていますが、日本にも同じような都市が数多く存在しています」

出典:田中氏プレゼン資料

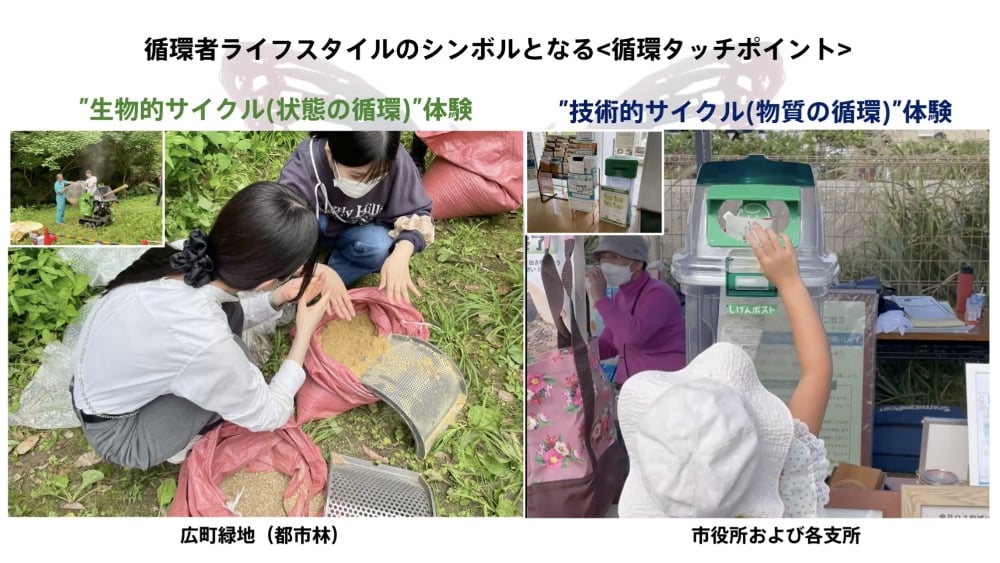

田中氏は15分都市の事例も引き合いに出しながら、都市で循環を促進していくにはその地域の緑被率だけではなく、生活者が実際に循環に参加できるスケール感が重要だと語ります。市役所や支所などで実施される廃棄物の回収やリサイクルに自ら関わることで自己肯定感を高め、循環の主体となる人を田中氏は「循環者」と呼んでいます。

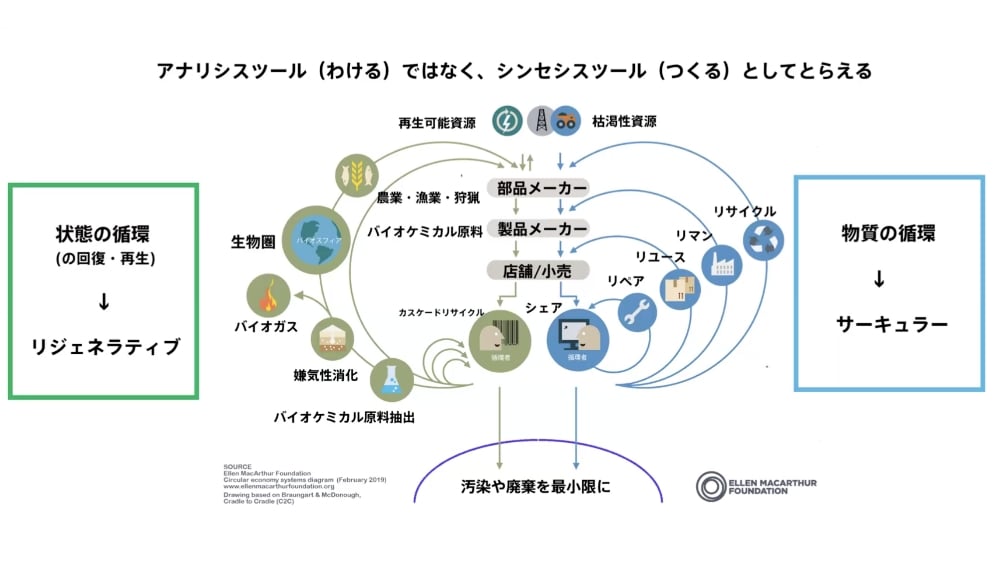

出典:田中氏プレゼン資料

田中氏「バタフライダイアグラムで示される『生物サイクル』と『技術サイクル』が一つのものとして体験できるようになると、人々は循環をより身近に感じられるようになります。分けて分析するだけでなく、連結させて考えることが大事です。技術や建築は長期的な視点の中で、いかに循環者を増やし、循環を身近に体験できる場をつくるかが鍵になると思います」

建築における時間軸にも注目が集まりました。スチュワート・ブランドの「Pace Layering」で示されたように、ものや設備にはそれぞれ異なる更新サイクルがあり、建築はそれらを“仮止め”して、さまざまな時間軸の要素を統合するメディアになり得ると話します。たとえば、鎌倉では地域資源を集めて茶室を設計するというプロジェクトが行われました。

出典:田中氏プレゼン資料

こうした取り組みにより、地域や都市を単なる消費の場から「循環を生み出す場」へとシフトさせ、循環者のネットワークを広げていくことが目指されています。田中氏の講演では、日本の循環文化と技術・建築の関係を踏まえながら、循環に主体的に関わる人を増やすための視点が紹介されました。

生活者の価値を変革し、幸せをもたらすシステミック・デザイン(河内幾帆氏)

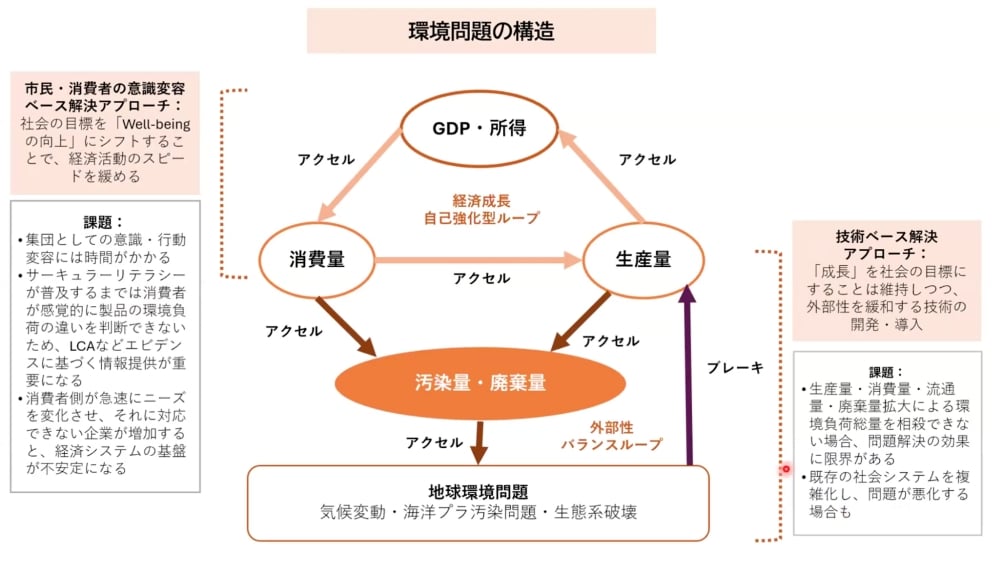

最後に登壇したのは、金沢大学融合研究域融合科学系の河内幾帆氏です。環境経済学や教育工学、認知科学を専門領域に据え、サーキュラービジネスをはじめとする多様な社会システムの変革に取り組んでいます。まず河内氏は、現在の地球環境問題の深刻化に対し、従来の枠組みでは“ブレーキ”がかかりにくくなっている状況を指摘しました。

河内氏「脱炭素を進めるスピードをもう少し上げなければいけません。そのためには、成長の限界モデルなどのシステム思考の視点から、社会全体の構造を見直す必要があります。環境負荷を抑えるための解決策として、大きく『意識変容ベースのアプローチ(市民・消費者が主体的に行動を変えていく)』と『技術ベースのアプローチ(革新的なテクノロジーや新たなビジネスモデルを導入する)』の2つが考えられます。しかし、どちらにも課題があり、とくに技術によって問題が解決されたとしても、本当に環境負荷の総量を相殺できるのかといった部分には疑問が残ります」

出典:河内氏プレゼン資料

河内氏「また環境負荷の小さい商品の価格についても考える必要があります。例えば環境負荷分の負担を企業側に負わせるために『炭素税』の導入など環境対策として介入した場合でも、結果としてそれが物価の値上がりを招き、消費者側の負担が大きくなることがあります。まずは需要側(消費者)の意識変容から始めて、そのあと供給側(企業)にアプローチする順番を設計するなど、社会全体で協調する取り組みが重要です」

そこで必要になるのが、過度な消費を促進しないライフスタイルへの転換だといいます。たとえば、サーキュラービジネスの社会的インパクトを定量・定性的に評価し、そこに暮らす人々が「選びたくなる」ような代替製品やサービスを創出することが欠かせません。価格形成の仕組みやライフスタイルのイメージを含めた包括的なデザインが求められます。

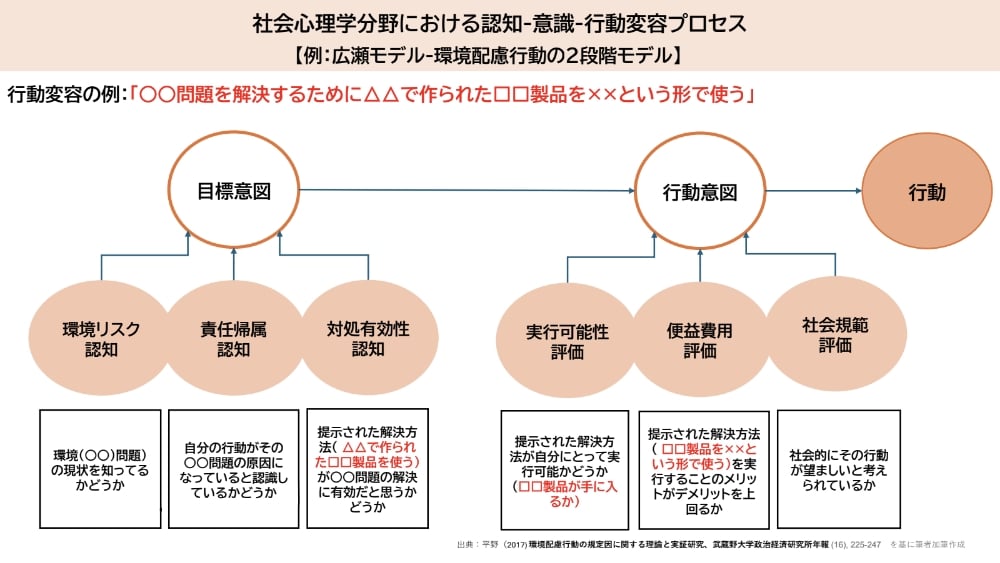

河内氏「リニアな消費構造を変えるには、企業や自治体だけでなく、市民や消費者が日常的にかかわる仕組みが必要です。認知や意識だけでなく、具体的な行動につながり、さらに継続していくというプロセス設計がポイントになります」

出典:河内氏プレゼン資料

こうした視点を踏まえ、河内氏は「システミック・デザイン」という枠組みを通じて、生活者一人ひとりが幸福度を高めながら持続可能な行動を実践できるように支援していく方法を紹介しました。社会や経済を丸ごと見直すためには、意識変容と技術導入の両輪で取り組むことが大切だという考え方です。サーキュラーエコノミーの推進とあわせ、生活者の価値観を変革し、幸せをもたらすための仕組みづくりが大きなカギを握ると示唆されました。

ディスカッション「循環する未来へのトランジション」

セッション後半では、ハーチ株式会社代表・加藤佑の進行のもと、「循環する未来へのトランジション」をテーマにパネルディスカッションが行われました。今回メインとなった問いは、「スタートアップのあり方に、ケアやフェミニスト的視点は取り入れられるのか?」というものです。

気候変動や資源制約などの複雑化する環境・社会課題に対して、スタートアップが新たなイノベーションを創出し続けることは大きな期待を集めています。しかし、その一方で「投資を得て急成長する」「効率とスピードを重視する」というスタートアップ特有の文化は、しばしば“家父長的”な要素と結びつきやすいとも指摘されます。そんな中、「ケア」や「フェミニズム」の観点から事業活動や組織運営を見つめ直すことは可能なのでしょうか。

水野氏「もともとスタートアップにはある種“マッチョ”な発想があると思います。そこにどうやってケアや利他性を盛り込んでいくか。『楽しいからやる』というモチベーションで動かされるスタートアップが増えれば、家父長的な力技で進めるやり方とは違ったビジネスが生まれるはずです。バイオリージョンやテロワールの考え方を取り入れて、地域を”開発”するのではなく包括的に考える動きはヨーロッパにもありますね」

田中氏「スタートアップは生産者と消費者の中間に位置づけられるところが面白いと思います。たとえば家の掃除や入浴といった、いわば“家政学的”な行為は社会にとって必要なものですが、これまでは公共か私的かで区別されがちでした。スタートアップであれば、大企業ほどの大規模生産でもなく、一消費者としての個人でもない形で、社会に新しいアプローチを示せる可能性があります」

河内氏「私が参加しているサーキュラーエコノミーのワークショップでは、主婦の方々が多く集まることがあります。彼女らは次世代への思いが強いからか、リニアからサーキュラーへの思考転換がとても早いんです。すでにそうした人々の間では、子どもの古着を交換するプライベートなコミュニティがある一方で、そこに企業が入るとコミュニティが崩れてしまうリスクもありますよね」

ここで田中氏は、スタートアップは大企業には実現しにくいコミュニティとの近い距離感を保ちながらも、ビジネスとしての認知を得やすい点が強みになると話します。しかし、成長して大きくなりすぎると、ローカルとの密接な関係を維持することが難しくなるという課題もあり、水野氏からは実際に地域の仕組みを崩してしまった企業の例が挙げられました。

田中氏「そもそも、投資の仕組みを変えることも必要ですね。地域を大切にしながらゆっくりと成長するスタートアップに銀行が融資を行うといったインセンティブが生まれれば、フェミニスト的なケアの視点を織り込んだ事業がより進めやすくなると思います」

イベントの様子

まとめ

今回の特別公開アカデミックセッションでは、デザイン・テクノロジー・ライフスタイルという3つの視点から、循環経済の実現に向けて求められることが議論されました。水野氏はラディカルなサーキュラーデザインや多元世界の概念を提示し、既存の価値観を根本から問い直す大切さを指摘しました。田中氏は地域に根ざしながら循環者を増やすためのテクノロジーや建築の役割を解説し、河内氏は生活者の意識変容と行動促進を軸に据えたシステミックなアプローチの必要性を紹介しました。

今回の議論を通じて、サーキュラーエコノミーの推進には技術革新だけでなく、コミュニティとの協働や多様な視点を交えたデザインが欠かせないことが浮き彫りになりました。CIRCULAR STARTUP TOKYOに参加する起業家やスタートアップの皆さんが、こうした知見を活かしながら、さらなる事業開発を進めていくことに期待が高まります。