「CIRCULAR STARTUP TOKYO」は、サーキュラーエコノミー領域に特化したスタートアップ企業の創業を支援するインキュベーションプログラムです。参加者は、循環型経済に関する多様な講義や専門家からのメンタリング、中間・最終発表などを通して、持続可能なビジネスモデルの構築や成長を試み、最終的には資金調達や社会的インパクトの創出を目指します。

2025年1月17日には、プログラムの一環であるサーキュラーインキュベーション講義の第1回が行われました。今回のテーマは「ローカルスタートアップ実践」。登壇者は、ごみの学校・運営代表/株式会社浜田 サーキュラーエコノミー顧問である寺井正幸氏、株式会社fog・代表取締役である大山貴子氏です。

本講義では、サーキュラーエコノミーならではの課題を捉えた成長戦略や、地域密着型の中小企業がサーキュラーエコノミーにおいて強みを発揮する可能性などが語られました。

本記事では、その一部を抜粋してレポートします。

「動脈産業」と「静脈産業」──異なる経済構造と循環の仕組み

寺井氏が代表を務める「ごみの学校」は、2021年2月にコミュニティとして発足し、2024年1月に法人化。「ごみの可能性を信じ、社会の仕組みを変えていく」ことをミッションに、ごみに関する発信や、自治体や企業に対し資源循環の支援を行い、ごみに対する社会の価値観を変えることを目指しています。

自社について寺井氏は、ゆっくりと成長する「中小企業」と表現。その上で、「これからの時代、特にサーキュラーエコノミーにおいては、会社を大きくすることが必ずしも正解とは限らないのでは?」と、参加者に問いを投げかけました。

寺井氏

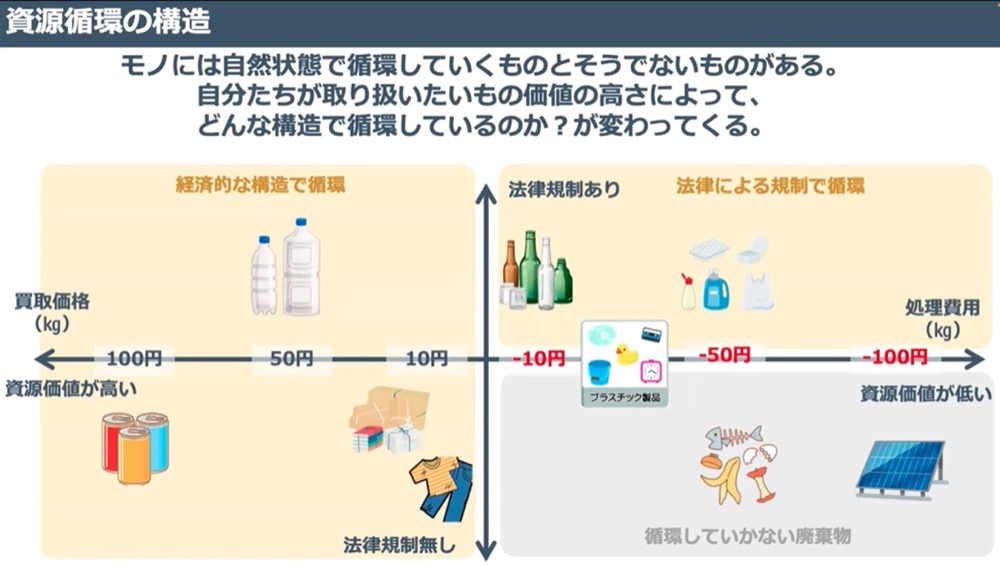

事業の推進について参加者と議論するにあたり、寺井氏はまず、産業には「動脈産業(生産・販売)」と「静脈産業(収集・運搬・再資源化)」の2種類があり、その2つの経済構造は全く異なると説明しました。

寺井氏「動脈産業ではモノをもらう人がお金を支払いますが、静脈産業ではモノを渡す人がお金を支払う。この静脈産業の場合、『資源価値が低く、経済的に自然に循環していかないモノ』が必ず存在します。ですから、事業で取り扱いを考えているモノの価値と、それらが循環する構造を理解することが不可欠です」

寺井氏のプレゼン資料より

経済的に自然に循環するものは、例えばアルミ缶、ダンボールなど。これらの資源は、不用品として仕入れて売る業者がすでに存在します。一方で自然に循環していかないものとして、ペットボトル、ガラスなどがあります。こうした資源は、現状法律で規制し廃棄物処理業者に補助金を交付することによって、無理に循環を促しているのが現状です。

サーキュラーエコノミー型のビジネスは長距離走。新たな評価軸であるスロー視点とは

これに対する解決策として、工場などへの大規模投資、リサイクル技術の向上、社会的視点の変革などが挙げられますが、これらの推進にはいずれも長い時間を要します。だからこそ、サーキュラーエコノミーのビジネスにおいては、短距離走ではなく長距離走のイメージを持って取り組むことが必要だと言います。

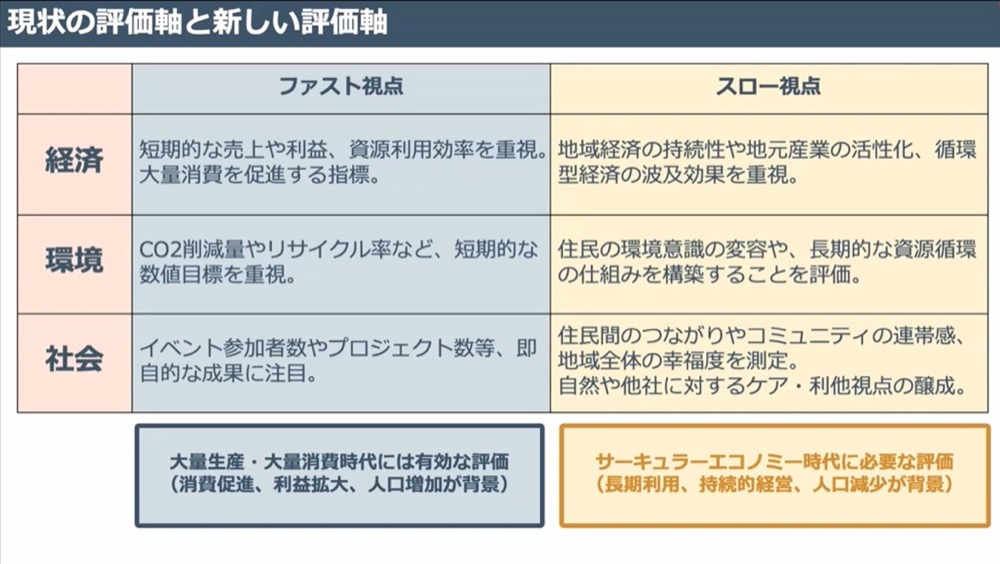

加えて、サーキュラーエコノミーの実現に向けたビジネスモデルを考える際のポイントとして、寺井氏は「ファスト視点」と「スロー視点」という2つの評価軸を挙げました。

寺井氏のプレゼン資料より

大量生産・大量消費時代に有効な評価軸だった「ファスト視点」では、短期的な売上や利益、市場シェアの拡大などが重視されます。一方、サーキュラーエコノミーのように長期的な持続可能性を目指す事業においては、地域経済の持続性や地元産業の活性化、コミュニティの連帯感などを重視する「スロー視点」の評価軸も重要と述べました。

寺井氏「どちらの評価軸が良い・悪いではなく、バランスが大切です。また、どういう意識で自社の事業KPIを設定するかが大事です」

これらのポイントを整理した上で、寺井氏は、事業の目的や特性に、自身の性格などに応じて適切な経営モデルを選択することが重要であり、必ずしも「スタートアップ型」を目指す必要はないという見解を改めて示しました。

自社のビジョンや市場の特性を踏まえ、利益と社会的価値を両立する「ゼブラ型」「中小企業型」でのアプローチに加え、NPOや社団法人として活動する選択肢もあることを紹介。自社の事業内容に最適な形態を柔軟に選ぶことが重要であると強調し、講義を締めくくりました。

長期視野で見据えるローカルサーキュラービジネスの探索

講義後半では、サーキュラーデザインファーム「株式会社fog」代表取締役の大山貴子氏が登壇しました。同社では、ローカルサーキュラービジネスの実践例として、循環型リビングラボ「ELAB(エラボ)」を運営しています。2021年に運営を開始したELABは、地域の資源を活用した持続可能なサービスや製品の開発に取り組み、生活者の行動変容を促すことを目指しています。

サービスの1つである「ゼロウェイストケータリング」では、関東圏のオーガニック食材を使用し、さらに木箱での配送やコンテナでの回収によって、ごみを極力出さない仕組みを構築しています。また、地域住民と生産者をつなぐマルシェや食事会の開催を通して、季節の野菜の美味しさや生産背景への理解などを消費者へ促しています。

大山氏のプレゼン資料より

大山氏は、自らのビジネスの成長速度について「亀のようにスーパースロー」と表現。自社の成長スタンスとその背景を次のように語りました。

大山氏「娘や家族との時間も大切にしたい。持続可能な豊かな社会をつくるのがサーキュラー型のビジネスとすると、生活を大事にしながらもスローに成長していくのが豊かなあり方なのではないでしょうか」

大山氏

長期視点・地域密着・柔軟性──サーキュラービジネスの成長戦略

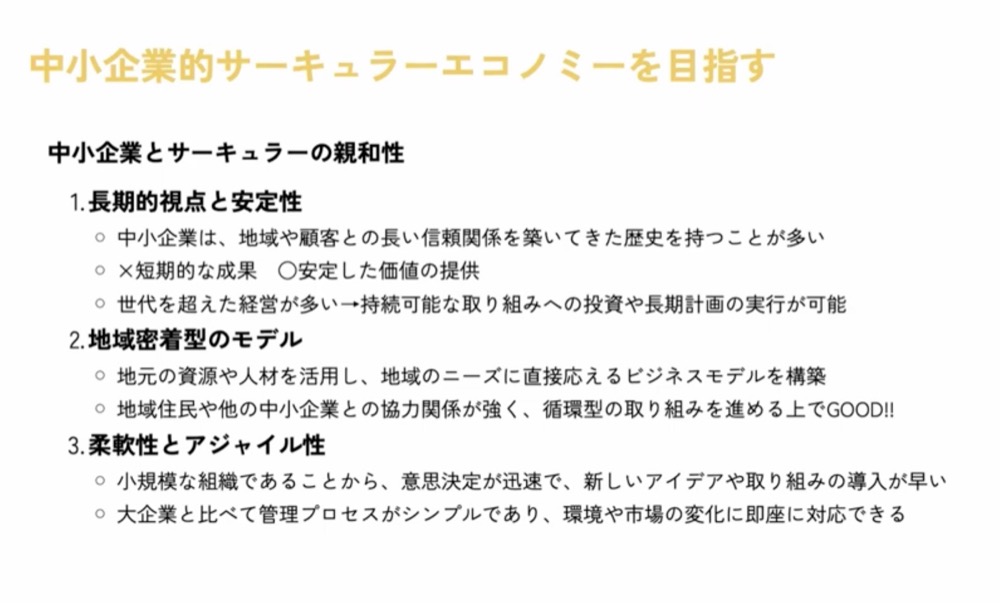

また大山氏は、中小企業とサーキュラーエコノミーの親和性に言及。その理由として、「長期視点」「地域密着」「柔軟性」の3点を挙げます。

中小企業は往々にして、地域や顧客との長い信頼関係を築いてきた歴史を持っています。このため、短期的な成果ではなく、安定的な価値の提供を行う傾向にあります。また、世代を超えた経営者が多いため、長期的な視点で持続可能な取り組みへの投資や計画の実行が可能です。

また、地元の資源や人材を活用することで、地域のニーズに直接応える地域密着型のビジネスモデルを構築していること、迅速に意思決定ができ、環境や市場の変化に即座に対応しやすい柔軟性もまた、中小企業の強みだと言います。

最後に大山氏は、「少しずつ軌道修正をしながら、良い方向に向いていく。そういう企業が100社あれば良いのではないか」と話し、小さな企業が積み重ねる変化が社会全体の大きな転換につながる可能性を示唆しました。

大山氏のプレゼン資料より

まとめ

今回の講義を通じて、サーキュラーエコノミーにおける事業成長の多様なあり方や、地域資源を活かす柔軟な視点の重要性が浮かび上がりました。

講義の後には、登壇者と参加者が車座になって活発な議論が交わされ、今後のローカルスタートアップに向けた多くの気づきが得られる時間となりました。

次回は、サーキュラーインキュベーション講義の第2回「グローバルスタートアップ実践」です。参加者は、テーマごとにインプットを進め、事業拡大やDemo Dayに向けて準備を進めます。各参加者のブラッシュアップに期待です!