「CIRCULAR STARTUP TOKYO」は、サーキュラーエコノミー領域に特化したスタートアップ企業の創業を支援するインキュベーションプログラムです。参加者は、循環型経済に関する多様な講義や専門家からのメンタリング、中間・最終発表などを通して、循環型経済の実現に向けた新たなビジネスモデルの構築や成長を試み、最終的には資金調達や社会的インパクトの創出を目指します。

2024年12月6日はプログラムの一環であるサーキュラービジネスデザイン講義の第3回、およびサーキュラーエコノミースタートアップ実践の第2回が行われました。講義のテーマは、「サーキュラーエコノミーとサービスデザイン」。登壇者は、東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 特任准教授 木見田康治氏、繰り返し使えるエコな梱包「シェアバッグ®︎」を提供する株式会社comvey 代表取締役 CEO 梶田伸吾氏です。

前半の講義では、PaaS(シェアリングやサブスクリプションといった、モノを所有しないサービス)の環境性を評価する研究を行っている木見田氏より、「サーキュラーエコノミーとサービスデザイン」について、サーキュラーエコノミーとビジネスを両立させるための視点からお話いただきました。

後半のサーキュラーエコノミースタートアップ実践では、comvey代表の梶田氏より、「美しい物流をつくる」を掲げたビジネス立ち上げの背景や、繰り返し使える梱包材「シェアバッグ®︎」の開発事例について、環境・利便性の両面からお話しいただきました。

本記事では、その一部を抜粋してレポートします。

※サーキュラービジネスデザイン講義について

サーキュラービジネスデザイン講義は全5回の構成となっており、初回は視点をズームアウトしたうえでシステムデザインについて学び、段階的にビジネスデザイン、サービスデザイン、プロダクトデザインと、徐々に視点をズームインさせていきながら、サーキュラービジネスの構築プロセスを掘り下げていきます。

サービスクオリティの高いPaaSモデルで、経済性と環境性の両立を

サーキュラーエコノミーにおいて、企業が製品の所有権を保持したまま、製品そのものを売るのではなく、製品をサービスとして提供する「PaaS(Product as a Service)」型のビジネスモデルが注目されています。

PaaS型のビジネスモデルは、経済性と環境性の両立を目指す際の重要な概念である、「リソースデカップリング(経済成長と資源消費を切り離すこと)」を実現する手段として有効だと言います。その具体的な事例として、スウェーデンの高級家電メーカー・エレクトロラックス社が挙げられました。

木見田氏「従来の製品販売型モデルでは、製品が長持ちすると買い替え頻度が下がり、メーカーの利益が減る可能性があります。そこでエレクトロラックス社は、洗濯機の使用ごとに料金を支払う『pay per wash』型のビジネスモデルを採用しました。利用・保守・廃棄にかかるコストはすべてエレクトロラックス社が負担します。こうしたビジネスモデルでは、製品寿命の長い製品を作ることがメーカー側の利益に直結します。原材料の高騰や、再生材の使用義務といった規制強化が進んでも、PaaS型ビジネスモデルに移行するメリットは大きいのです」

他にも木見田氏は、以下のようなPaaS型ビジネスモデルの事例を紹介しました。

- Hilti:月額定額で建設用工具を提供

- airCloset:洋服のサブスクリプションサービス

- Rolls-Royce:飛行機の長期保守・管理サービス

- Michelin:トラックの走行距離に応じて料金が発生するタイヤのサブスクリプションサービス

また、PaaS型ビジネスモデルの利点は資源消費量を下げ、利益を出すだけではなく、消費者への新しい価値提供を可能にする部分にもあると話します。

木見田氏「たとえばairClosetの場合、プロのスタイリストがコーディネートした洋服が自宅に届くので、服を自分で選ぶ時間がない人もおしゃれを楽しめます。また、HiltiやRolls-Royce、Michelinのように製品のメンテナンスを提供するサービスの場合、保守・管理コストや、トラブルによるダウンタイムを削減できます」

東京大学大学院工学系研究科 技術経営戦略学専攻 特任准教授 木見田 康治氏

製品の利用効率が高まったり、廃棄物の削減につながったりと、個々人がモノを所有する場合と比べて環境負荷が下がるとされているPaaS型のサービス。一方で、やり方によっては、環境負荷が逆に上がってしまうこともあると木見田氏は話します。そこで大切になってくるのが、サービスクオリティの改善だと言います。

これについて木見田氏は、どのような消費者に対してどのようなサービスを届ければ環境負荷が下がるのかの研究結果について、消費者・製品をタイプ別に分類して紹介しました。

研究では、被験者はairClosetのサービスを約3ヶ月間利用。レンタルしたアイテムの着用回数を確認し、所有時と比較して環境負荷が低くなるかを検証。消費者を「Stand-out(人とは違う服を買う)」「Bargain(セールの服を買う)」「Influencer(流行の服を買う)」「Avoid(服は必要になった時だけ買う)」の4タイプに分類し、レンタルするアイテムは、「スカート」「パンツ」「トップス」「ワンピース」の4種類としました。

実験の結果、服の種類と消費者タイプの組み合わせによっては、所有するよりも環境負荷が上がることもあれば、下がることもあるとわかりました。「利用者が気に入った服のみ」に絞って実験を行ったところ、多くの場合で着用回数が増え、環境負荷が下がる結果となったのです(※今回の結果は、airClosetのビジネスを代表するものではありません)。

ここから、ユーザーのデータやフィードバックに応じて気に入った服を届けることが、環境負荷低下に繋がることが分かり、サービスクオリティの改善が、環境負荷の低減につながるという結論が導き出されました。

今回の研究では、「自分の好きなスタイルや洋服が分かり、レンタルを体験することで新品へのこだわりがなくなった」「以前よりも慎重に服を買うようになった」という感想が挙がるなど、サービスを体験した被験者の知識や行動の変化も確認されました。ここから、環境に配慮したサービスの提供は、ユーザーの行動自体を環境に良いものへと変えるポテンシャルがあることも分かりました。

サーキュラーエコノミーとスタートアップ実践 – 美しい物流をつくる。株式会社comvey –

続いて、サーキュラーエコノミービジネスの実践者として、株式会社comvey 代表取締役 CEO 梶田伸吾氏が登壇しました。comvey は、「美しい物流をつくる。」をビジョンに掲げ、物流を構成する売り手・買い手・運び手が互いに協力し合う、人と地球に優しい持続可能な物流を目指して2022年6月に創業。社名には、「ものを運ぶ」という意味に加え、「想いを伝える」という意味が込められています。

創業の背景にあったのは、宅配便というビジネスモデルの限界でした。梶田氏は、「ECの普及により、歯ブラシ1本や乾電池1個でも家まで届く仕組みが確立されました。こうした背景から、日本国内では年間50億個の宅配貨物が発生しており、10年後には2倍の100億個になると言われています。その中で出てきているのが、大量の梱包ごみや大量の返品、配達員不足という問題です」と話します。

様々な問題がある中でcomveyがまず取り組んだのが、段ボールに代表される梱包ごみの問題です。日本では段ボールの9割がリサイクルされている一方、段ボールの製造・回収には大量のCO2が発生していると梶田氏は指摘します。

梶田氏「リサイクルと言うと何となく地球に良さそうに思えますが、実はそのリサイクルの過程でもCO2が発生したり、たくさんの水や電気が使われたりしており、そこに目を向ける必要があります」

株式会社comvey 代表取締役 CEO 梶田 伸吾氏

一方、消費者にとっては、段ボールの開封・解体、保管・ごみ出し作業が日々のストレスとなっています。実際に、9割の消費者が現行の梱包材に不満を抱えているという調査結果もあると梶田氏は話します。

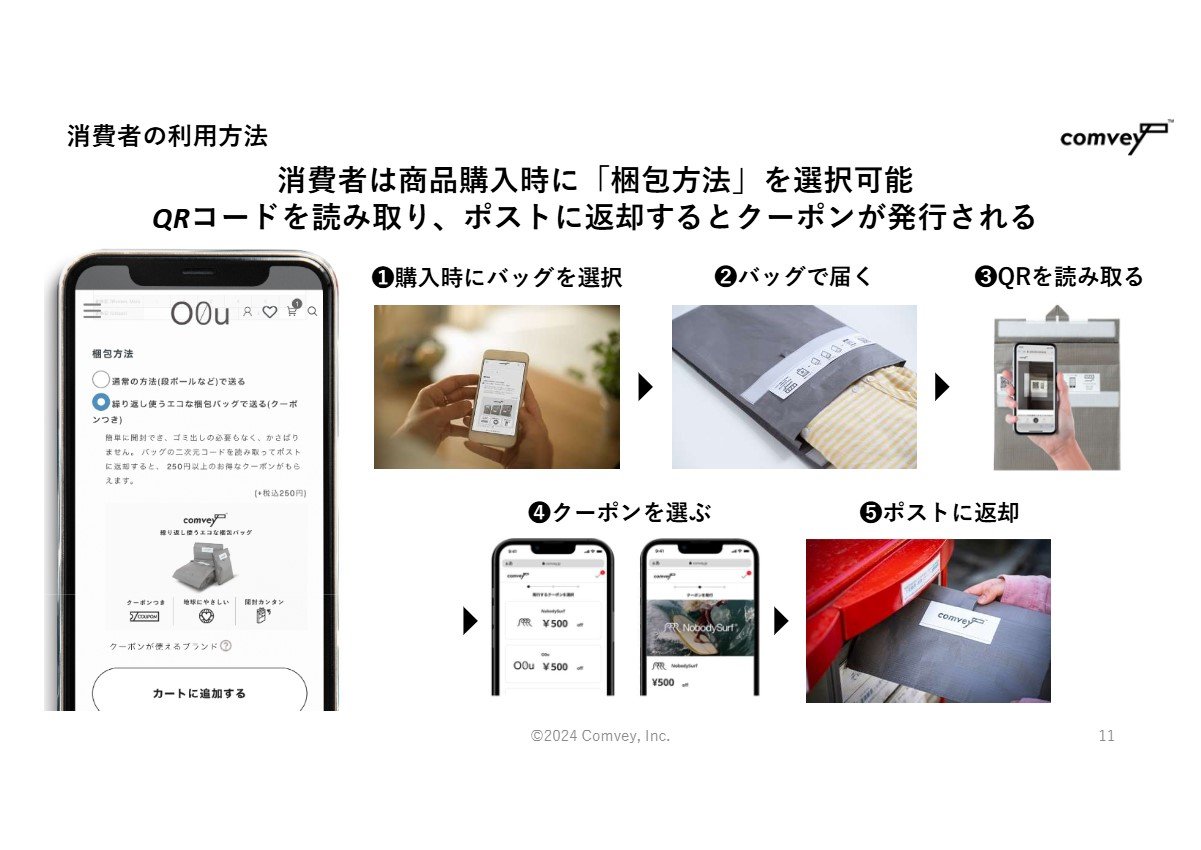

そこでcomveyが提供するのは、100回以上繰り返し使えるエコな梱包「シェアバッグ®︎」です。使い方は簡単。comveyが開発したシステムをECサイトにインストールして連携させると、商品画像の下に梱包方法の選択肢が自動的に表示されます。段ボールなどの通常梱包かcomveyのバッグを選択でき、comveyのバッグを選べば、そのバッグで商品が届けられます。バッグ内側の個別QRコードをスマホで読み取ると、comveyのマイページにつながり、次回使えるクーポンも取得できます。

バッグは宅配便の各サイズに対応しており、ヤマト運輸や佐川急便、日本郵便など、配送業者を問わず利用できます。Small、Medium、Largeの3サイズがあり、MediumサイズとLargeサイズは可変式。1つのバッグで複数サイズに対応できるため、EC事業者にとって梱包資材の保管スペース削減にもつながっています。

全てのバッグは、折りたたむとA4サイズほどの大きさに。通勤・通学時にも、鞄に入れて手軽に持ち運べます。日本郵便と共同開発されたバッグなので、返却の際には全国の郵便ポストに投函が可能。バッグの裏面には返送用の表記が縫い付けられているので、切手を貼る必要もなく、そのままポストに投函できます。

「日本は世界でもトップクラスに郵便ポストの数が多い国。コンビニの数よりも多いと言われています」と、梶田氏はその利便性を説明。2023年5月のサービスローンチ以来、バッグの返却率はほぼ100%だと言います。

梶田氏「バッグは100回以上繰り返し使える上、使用限度に達した後は、バッグ素材の95%以上が、同じ用途の素材として再利用される「水平リサイクル」によって処理されます。すぐにリサイクルするのではなく可能な限りリユースし、それでもだめになったらリサイクルするという点にこだわっています」

comveyのサービスを実際に利用した消費者の9割近くが、「ごみ出しの手間が省けた」と回答。段ボールによるストレスからの解放という点が、最も高く評価されています。その他、「環境負荷の低減に貢献できた(83%)」「comveyを導入しているブランドに対し、好感を感じた(70.2%)」などの声が聞かれています。

梶田氏は、サステナビリティ領域のビジネスで「環境へのメリット」を消費者への最大の訴求ポイントにしてしまうと、多くの関心を得られず、サービスが普及しづらい点に言及。「利便性が高い点でまず評価され、付加価値的な要素として環境負荷の低減にも貢献できる。このバランスは、ビジネスを構想する時から考えていました」と話しました。

前職の伊藤忠商事株式会社で物流ビジネスに約6年従事してきた梶田氏は、その経験を通して、物流は単にものを運ぶだけではなく、人と人をつなぎ、人に想いを伝えられる付加価値のあるサービスであることを強く感じたと言います。その後に生み出した梱包方法を消費者自身が選択できるcomveyのサービス。導入企業からは「売り手と買い手の双方でサステナブルな未来を創れる」という点が高く評価されていると言います。梶田氏は、次の言葉で講義を締めくくりました。

梶田氏「物流は自動化が進んで便利になっている一方、人と人との心が触れ合う瞬間は減りつつあります。人間らしさというのは心と心を通い合わせられるところなので、それが減ってしまうのは非常に残念です。私の役割は、物流で人と人の心が通じ合う瞬間を増やしていくこと。売り手、買い手、運び手。この3者間のパワーバランスをよりフェアにできればと考えています」

まとめ

今回の講義では、PaaS型ビジネスの有効性と、サービス設計における「環境性 × 利便性」のバランスの重要性が示されました。ユーザー起点での価値設計やデータ活用が、環境負荷の低減と事業成長の両立に直結することが明らかになりました。

次回は4回目のサーキュラービジネスデザイン講義。サーキュラーエコノミーとプロダクトデザインをテーマにインプットを進め、事業拡大やDemo Dayに向けて準備を進めます。各参加者のブラッシュアップに期待です!